English Version

シンポジウムの総括

今回のシンポジウムの総括につきましては、五百旗頭薫・東京大学大学院法学政治学研究科教授による総論の要約をご参照ください。ダウンロード

趣旨

19世紀後半から20世紀前半にかけて、ハワイ・北米・南米・朝鮮・満洲——今日でいえば「環太平洋世界」——日本人の大規模な移動が生じたことは、よく知られている。本シンポジウムは、こうしたヒトの越境的な移動によって、それぞれの地域における政治権力、社会経済、そして移動にさまざまに関わる人々の認識のあり方が、日本帝国の膨張に伴いどのように不可逆的に変化していったかを、アメリカ大陸を重要な場とする太平洋世界の視点から問いなおす試みである。

この視点をとる第一の意義は、移民をめぐる従来の歴史研究に顕著だった、空間的な分断を架橋できることにある。伝統的な日米関係史では、移民を主に外交上の「争点」として論じる傾向があり、他方で移民側の主体性に注目する移民史は、特定地域に光をあてるためより広域的な人の移動への目配りが抜け落ちがちだった。北米・台湾・満洲を接続しようとする近年の「環太平洋移動」論や「太平洋帝国」論を継承しつつ、本シンポジウムでは、太平洋世界における在外公館や政府系金融機関の役割、さらにそうした国家主導の秩序からは相対的に自律して機能していた郷里送金、県人会、新聞メディアなどの多元的なネットワークに注目することで、より立体的で重層的な帝国日本の像を立ち上げることをめざしたい。

この視点をとる第二の意義は、ヒト・モノ・カネ・情報の流れを総合的にとらえることで、「移動」(mobility)に関するアプローチの分断を架橋できることにある。ヒトの移動はモノ、カネ、情報と実際は不可分であるものの、移民史研究と社会経済史的な文脈の接続は容易ではなかった。しかし近年、日系移民社会から吸収した資金を、グローバルな戦略から帝国内で還流させていた横浜正金銀行の支店旧蔵史料の分析が進み、移民社会側の本国政府に対する不満や期待、さらに本国社会への多額の送金の具体的な経路、といった興味深い史実が明らかになっている。本シンポジウムを通じて、移民たちの思想と行動を方向づけてきたモノ、カネ、情報の切り口から、日米関係史に新しい視点を付け加えることもめざしたい。

会場案内

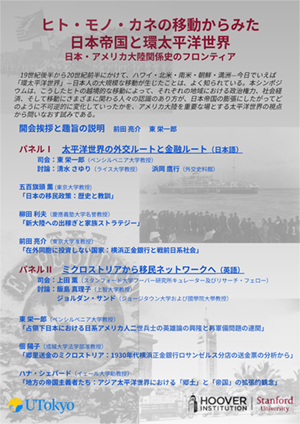

ヒト・モノ・カネの移動からみた日本帝国と環太平洋世界:日本・アメリカ大陸関係史のフロンティア

共催:東京大学大学院法学政治学研究科 附属近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫

スタンフォード大学フーバー研究所

2025年7月13日(日曜日)

於東京大学本郷キャンパス

法文1号館2階 25番教室

(地図)

プログラム (敬称略)

9:00–9:10 : 開会挨拶と趣旨の説明

前田 亮介 及び 東 栄一郎

9:10–11:40 : パネルⅠ: 太平洋世界の外交ルートと金融ルート

司会: 東 栄一郎

討論: 清水 さゆり、浜岡 鷹行

発表言語: 日本語

- パネリスト 1: 五百旗頭 薫

「日本の移民政策:歴史と教訓」

本報告では、第二次世界大戦前における日本の移民政策の展開について概観する。特に二つの重要な側面に焦点を当てる。第一に、日本における国家建設と移民政策との関係性である。第二に、日本人の各国・各地域への移住が、その後の移民政策における教訓や制約をどのように形成したかである。このシンポジウムでは、多様な海外日系コミュニティの社会経済的状況に関する最先端の研究を紹介しており、参加者がこれらの知見を包括的に統合できるような枠組みを提供したいと思う。 - パネリスト 2: 柳田 利夫

「新大陸への出稼ぎと家族ストラテジー」

新大陸への出稼ぎを目的に移動する人々の行動の軌跡を、彼らが家族に書き送った書簡などの僅かな同時代史料を主な素材に再構成する作業から浮かび上がる、前近代と近代における時間軸上の人の移動と、国内移動と植民地・勢力圏・非勢力圏への地理軸上の移動の連続と非連続とを、移動した人自身を中心とした家族戦略に着目しながら考察する。新大陸への出稼ぎは、往々にして10年20年といった長い時の流れの中での行動であり、地域や国家の変化と、家族と出稼ぎ人自身の変化とが、同時進行してゆく中で、送金や一定の蓄えを持って帰国を決断するといった行動もまた、自ずからその意味を変化させていった。 - パネリスト 3: 前田 亮介

「在外同胞に投資しない国家:横浜正金銀行と戦前日系社会」

本報告は、戦前日本における外交と在外同胞の相互作用について、横浜正金銀行による日系コミュニティへの「投資」という観点から、再検討をめざすものである。帝国としての拡大に伴う日本人移民たちの動向はこれまでも注目され、近年ではこうした外交と移民の相互作用が、いわゆる「大陸政策」だけではなく、ハワイや北米、南米といった太平洋地域での膨張の試みとも結びつけて理解されている。しかし、その反面、軍事的・警察的支援を日本人が享受できた大陸方面と、できなかった太平洋方面の違いが、過小評価されている。後者にとって、祖国の政府に期待できるのは外交的支援と経済的支援の2つにすぎず、そこでとくに横浜正金銀行が果たした役割は決定的だった。しかし、正金銀行(本店)は日系から資金吸収に励むわりに支援は渋る傾向があり、在外同胞の声はしばしば軽視され、不満を抱えた彼らの本国への忠誠もゆらいだ。本報告は、この知られざる相互作用に光をあてることにしたい。 - 討論者のコメント及び質疑応答

11:40–12:40 : 昼食休憩

12:40–15:10 : パネルⅡ ミクロストリアから移民ネットワークへ

司会: 上田 薫

討論: 飯島 真里子、ジョルダン・サンド

発表言語: 英語

- パネリスト 4: 東 栄一郎

「占領下日本における日系アメリカ人二世兵士の英雄論の興隆と再軍備問題の連関」

本報告では、占領下の日本において、日系アメリカ人兵士が民主的な日本の兵士像として形成されていった政治文化的プロセスをたどる。

日本帝国の敗北後、アメリカが主導する連合国は東京に軍政を敷き、旧敵国をアメリカ流の民主主義国家へと改造しようと試みた。このプロジェクトには、日本の軍事力の完全な解体と、軍国主義的・封建的伝統に対する教育的な改革運動が含まれていた。しかし1948年末からアメリカの占領政策は「逆コース」と呼ばれる転換を迎え、敗戦国である日本に対する方針を非軍事化から再軍備へと変更した。共産主義中国の成立や朝鮮戦争の勃発を背景に、ワシントンの米軍首脳部や東京のGHQは、第二次世界大戦中にヨーロッパ戦線で名を馳せた日系アメリカ人部隊(第442連隊戦闘団)の戦績とその英雄言説を利用し、日本をアメリカの「ジュニアパートナー」として再編するため、日本国内の世論形成に活用した。この流れの中で「民主主義のために戦う日本人の顔をしたアメリカ兵」というイメージが、戦後日本の新たな民主的兵士像として日本国民に提示され、称揚されていった。

ペンタゴンとGHQ内部の協力者によって主導された再軍備のための「逆プロパガンダ」キャンペーンにおいて、占領下の日本に駐留した数千の日系二世兵士(その多くがGHQの語学専門兵)は、民主的兵士の模範としての一面的なイメージ形成において重要な役割を果たした。また日系二世兵の英雄像を利用することで、多くの日本人は、帝国時代から続く日本文化や民族優越性への人種主義的信念を維持しつつ、独自の日系二世賛美を行っていた。本報告では、アメリカ主導の日本再軍備の知られざる側面として、白人占領者、占領軍の日系二世兵士、そして日本人指導者たちの間に展開された、日系二世兵の英雄像をめぐる競合と共謀関係のいくつかの例を検証する。 - パネリスト 5: 佃 陽子

本報告では、在米日本人による送金の史料からうかびあがる戦前の環太平洋ネットワークのミクロストリアの一端を示す。日米史料館には1930年代末に横浜正金銀行ロサンゼルス分店から日本にあてた「郷里送金」の個別票が所蔵されており、その分析から当時の在米移民と日本との文化的・社会経済的・政治的紐帯を知ることができる。送金の目的は郷里への仕送りだけでなく、祖国への愛国心を示すための恤兵金や慰問金、日本の雑誌の購読など様々で、日本留学中の二世への仕送りからは日系コミュニティと戦後に首相となる三木武夫との縁も見えてくる。送金票に残された人物の戦中・戦後の足跡をたどり、環流する「ヒト・カネ」のミクロストリアのグローバルな文脈への接続を試みる。 - パネリスト 6: ハナ・シェパード

「地方の帝国主義者たち:アジア太平洋世界における「郷土」と「帝国」の拡張的観念」

本論文は、福岡県の県人会とその月刊誌の事例研究を通じて、北米の日本人コミュニティに焦点を当ててきた英語圏の学術研究を超えた県人会の重要性を再評価するものである。また、国内の県人会や「故郷」を巡る議論における日本語の先行研究において見過ごされてきた帝国的側面を再検討する。本論文では、県人会のネットワークとその刊行物を通じて形成された「故郷」の拡張的な観念が、国境を超えた帝国や摩擦のない移動の概念を生み出したことを主張する。福岡県人会のような県人会とその刊行物の歴史は、戦前日本における帝国と「故郷」の概念について新しい地域的視点を提供することを示している。

この帝国内外での団体主義は日本の特異なものではなかった。本論文では県人会の歴史を、同時期に世界各地で展開されていた他の地域的入植者ネットワークと対話させる。最後に、北米や旧日本植民地の海外県人会が感じた戦中・戦後の継続性と断絶に焦点を当て、1960年代における国内移動と故郷論の「第三の波」の台頭を文脈化する。 - 討論者のコメント及び質疑応答

15:10–15:20 : 休憩

15:20 –17:50 : パネルⅢ 北東アジアのメディア・言論・国境を越えたネットワーク

司会: 前田 亮介

討論: バラク・クシュナー、川島 真

発表言語: 日本語

- パネリスト 7: 塩出 浩之

「19世紀後半の東アジアにおけるヒトの移動と新聞ネットワーク」

本報告では、19世紀後半の東アジアに西洋から到来して現地化した新聞が、報道・言論のトランスナショナルな流通網を形成したことを指摘する。東アジアに新聞の誕生をもたらしたのは、各国の世界市場への編入によって生じたヒトの移動だった。

アヘン戦争以後、貿易のため中国と日本に到来したイギリス人は英語新聞の発行を始めた。各地の新聞の間には記事の転載によって国境を越えた報道・言論の流通が生じた。両国では英語新聞に触発されて中国語新聞・日本語新聞が誕生し、記事の翻訳を通じてこの流通網に加わった。朝鮮では開国直後に日本人の主導で新聞が誕生するが、韓国併合直前には朝鮮人とイギリス人が参入して重要な役割を果たした。 - パネリスト 8: 佐藤 みずき

「日ソ国交樹立交渉での通信員交換1922-25:「ヒトの移動」・「情報流通」・赤白ロシア人の接触」

本報告は、日ソ国交樹立交渉で慣行となった通信員交換という「ヒトの移動」と「情報流通」が、日ソ関係史上いかなる意味を持ったかを解明する。また、日本での亡命ロシア人(白系ロシア人)とソ連側通信員の関係にも触れる。分析には日本外務省記録を用いる。

通信員は、現地の情報を収集して本国・全権に送り、交渉の密使にもなった。さらに、受入国による通信員の入国許否や通信権の制限は、交渉の圧力として機能した。

なお、白系ロシア人は「赤色」通信員の来日に反発し、警察に保護・取締を求めた。

外交官を派遣できない中での通信員交換は、相反する体制の両国をヒト・情報の両面から架橋するものであり、日ソ関係史に重要な意味を持った。 - パネリスト 9: 木村 健二

「『満洲移民』に帰結する日本人移民送り出し政策と言説」

本報告は、いつ、どのような方向へ、どのような人びとが、どのような形態で日本人移民として送り出されたのか、それを、日本政府の政策意図、諸団体の動向、言論界やメディアの言説を通してたどっていくことを課題とする。行先は環太平洋全体にわたり、形態としては日本人渡航者のうち出稼ぎ労働、農業、漁業、商業、企業に従事した人たちを取り上げ、時期的には明治初年から第二次世界大戦期に至るまでを扱う。ただし、限られた時間内での報告であるため、明治期の朝鮮への渡航、そして昭和戦前期のブラジルから満洲へ移行する過程に焦点をあてて論じたい。それらを通して、近代日本において海外移民の社会経済的及びイデオロギー的な位置づけはどのようなものであったかを明らかにし、それによって、近代の日本人にとって、海外移民とは何であったのかを解明する一つの手がかりを得たいと考える。

17:50–18:10 : 総括コメント

五百旗頭 薫

参加者の略歴 (プログラム順)

前田 亮介 東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻准教授。専門は日本政治外交史・国際関係史で、近年は国際金融が帝国の膨張に果たした役割を中心に、冷戦期北海道の安全保障と政党政治、政治史/外交史をめぐる日本の史学史なども研究している。編纂に関わった最新の史料集に、『北海道現代史 資料編1』(2025年(9月にデジタル版公開予定))。

東 栄一郎 ペンシルベニア大学ロイ・F・アンド・ジャネット・P・ニコルズ記念教授。2020年以降フーバー研究所の客員フェローを務めている。専門は日系・アジア系アメリカ人史、環太平洋移民史、及び米国と日本の帝国間関係である。受賞歴のある単著に、『二つの帝国のはざまで(Between Two Empires)』(2005年)及び『帝国のフロンティアを求めて(In Search of Our Frontier)』)2019年)がある。新著『Brokering a Race War』は、オックスフォード大学出版局より刊行予定である。

五百旗頭 薫 東京大学大学院法学政治学研究科教授(日本政治外交史専攻)。同研究科で博士(法学)を取得。主な研究分野は、主権制約下における外交、および政党政治とマスメディアである。

柳田 利夫 慶應義塾大学名誉教授。ラテンアメリカへの日本人移民史を専門とする。慶應義塾大学大学院文学研究科史学専攻を修了後、長年にわたり母校で教授を務めた他、ペルー・カトリカ大学(Pontificia Universidad Católica del Perú)の客員教授も務める。

清水 さゆり ライス大学歴史学部教授。19世紀半ば以降の米国と東アジアの関係や環太平洋世界を中心に、海洋資源管理・貿易・スポーツなど多様な側面から国際関係史を切り開いている。主な著作に『Transpacific Field of Dreams: How Baseball Linked the United States and Japan in Peace and War』(2012年)がある。

浜岡 鷹行 外務省外交史料館主査。『日本外交文書』編纂業務を担当し、戦前・戦後の日本政府の外交史料に詳しい。論文に「岸信介政権期日米関係と東南アジア開発問題」(2019年)、「「新文書管理システム」導入以後の外務省公文書管理」(2021年)、翻訳監修にSumio Hatano, One Hundred Fifty Years of Japanese Foreign Relations from 1868 to 2018(Tokyo: JPIC International, 2022)がある。

上田 薫 スタンフォード大学フーバー研究所ライブラリー&アーカイブスの日本および日系史コレクションのキュレーター及びリサーチ・フェロー。「邦字新聞デジタル・コレクション」を構築。編著『Fanning the Flames: Propaganda in Modern Japan』(2021年)の他、東栄一郎との共編著『Japanese America on the Eve of the Pacific War: An Untold History of the 1930s』(2024年)がある。

佃 陽子 成城大学法学部准教授。サンフランシスコ州立大学修士課程修了、M.A.(エスニック・スタディーズ)、東京大学大学院総合文化研究科修了、博士(学術)。研究テーマは日本人の環太平洋移動、日系アメリカ人コミュニティの歴史、日系人のメディア表象である。

ハナ・シェパード イェール大学歴史学部助教授。専門は近代日本とその植民地、特に移民史と都市史。初の単著、『狭まる海:福岡、釜山、そして帝国地域の興隆と衰退(The Narrowing Sea: Fukuoka, Pusan, and the Rise and Fall of an Imperial Region)』は、2025年12月に出版する予定である。

飯島 真里子 上智大学外国語学部教授。日本の移民史およびアジア太平洋地域における農産物のグローバル・ヒストリーを専門とする。近著『コナ・コーヒーのグローバル・ヒストリー』(京都大学学術出版会)では、人の移動とコーヒー栽培の複雑な相互関係を探究している。オックスフォード大学にてMPhilおよびDPhilを取得。

ジョルダン・サンド ジョージタウン大学歴史学部および國學院大學研究開発推進機構特別招聘教授。日本およびアジア太平洋地域の社会・文化史について幅広く研究・執筆している。

塩出 浩之 京都大学大学院文学研究科教授。東京大学で2004年に博士(学術)の学位を取得。2006年から2018年まで琉球大学に勤務し、2018年より京都大学に勤務。専門は日本近現代史、日本政治史。主な著作は、アジア太平洋地域における日本人の移民・植民の歴史を包括的に考察した『越境者の政治史:アジア太平洋における日本人の移民と植民』(2015年)などがある。

佐藤 みずき 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程(日本政治外交史専攻)。2025年3月に修士課程修了。修士論文では、日本外務省の対ソ交渉における情報対策(1920-25)を扱った。

木村 健二 下関市立大学名誉教授。専門は近代日韓経済関係史および近代日本移民史。主な著作には『近代日本の移民と国家・地域社会』(2021年)および『一九三九年の在日朝鮮人観』(2017年)などがある。

バラク・クシュナー ケンブリッジ大学アジア・中東研究学部東アジア史教授。これまでに多数の書籍を編集し、また複数の単著を執筆しており、受賞作 『Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice』(2015年)や 『The Geography of Injustice: East Asia’s Battle between Memory and History』(2024年)などがある。歴史的観点からラーメン学を考察するNHK番組「ラーメンを知りたい」にも登場。

川島 真 東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻教授(国際関係史)。『中国のフロンティア:揺れ動く境界から考える』(2017年)、『21世紀の「中華」:習近平中国と東アジア』(2016年)、『中国近代外交の形成』(2004年)など、日本、中国、台湾の外交史、対外政策などに関する多数の著書がある。